广告效果的新模式研究

广告效果评估是依据一定的广告效果产生模式与过程进行的,如测量广告传播效果时较多依据的是经典DAGMAR传播效果模式,因而对广告效果模式的研究分析非常必要。广告效果模式即广告效果产生的机理和过程,预计广告效果可能产生的途径及影响因素,因此可以说广告效果模式是整个广告活动的哲学观。

研究广告效果模式可以进一步洞察消费者的心理变化、信息处理、学习和决策过程。大部分模式把考察点放在了消费者方面,这对于我们进一步理解消费者购买行为的形成具有促进作用,不同的视角也可以给广告策划活动很多有益的启示。在广告效果模式的指导下,通过事先对目标消费者进行广告测验以了解他们的心理变化,尤其需要了解可能影响购买行为的因素,从而对广告可能产生的效果进行预测,并针对可能出现的问题对广告内容与媒体等进行相应调整,它也可给予整个广告活动过程中所需做的其他相关配合工作与活动的提示,同时广告播放后效果的评估也应依照模式的思路进行。

一、广告效果的一般模式

目前主要有四大类广告效果模式,心理模式、信息传播与信息处理模式、消费者决策模式和学习模式,本文首先对其中比较有代表性的模式作简单介绍。

(一)心理过程模式

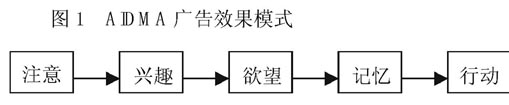

1898年E·st·Elmo Lewis提出了AIDA模式,1925年Edward K·Strong在购买行为之前,又加进了conviction变成AIDCA模式,后来又进一步将conviction修正为memory,成为现在的AIDMA模式。这种线性的阶层模式虽然简单,却非常有效地描述了广告所引起的消费者心理变化过程,如图1所示。

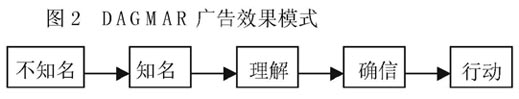

在此基础上,Russell H·Colley于1961年发表了著名的广告测定理论DAGMAR(Defining Advertising Goals for Measured Advertising Result)。库利认为,广告是经由(未知)认知、理解、确信、行为四个阶段来完成最终的销售目标,这一基本模式及理论成为了现代广告理论的基础,DAGMAR广告效果模式如图2所示。

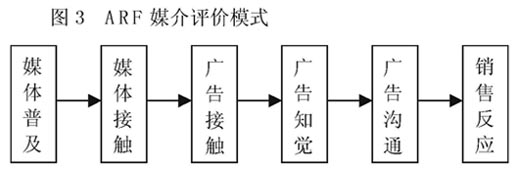

广告调查基金会ARF(Advertising Research Foundation)的媒介评价模式,将DAGMAR理论未知与认知之间的媒介运作进一步细化,也具有一定的影响,见图3。

(二)信息传播与信息处理模式

研究说服效果的学者Petty和Cacioppo提出了说服可能性的详析理论即ELM模型。该理论认为人们有两种思维策略和路线:中心的和边缘的,我们除了理性地接受广告说服外,由于大脑的接受能力和周围环境的影响,有时并不能完全认知、理解传播过来的信息,但是即使在这种情况下仍然能够按照信息内容行事,此时我们的判断是基于一些边缘的提示而非信息的中心内容,如那些吸引人的专家意见、论据数量等,然而依据边缘提示所形成的态度转变是暂时的、易受影响的,行为较难预测;只有当真正认知理解传播信息,使得认知发生结构性变化,从而形成的态度才是相对持久具有抵抗力的,并可以据此预测行为。

(三)消费者决策模式

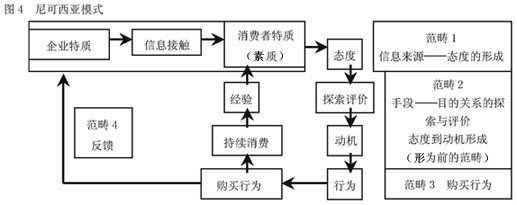

尼可西亚(Francesco M·Nicocia)主张把经济学中理性人的理论与行为科学中非理性行为研究结合起来,提出了尼可西亚模式,见图5。该模式把消费者的商品购买决策行为分为四大范畴,这一模式与信息处理模式有着诸多相似之处,关注重点在消费者通过处理信息形成态度、动机进而行动和反馈。

(四)学习模式

一般的学习理论会遇到一个难题:一般而言,学习是一种精力高度集中和投入的行为,但实际情况是消费者在接触广告时通常很少全神贯注、主动去理解和记忆,而是在非常放松和漫不经心的状态下接触广告,甚至有时因为意识到广告的说服意图会主动产生一种“说服防御”。为了解释消费者在非参与情况下的学习,Herbert E·Krugman提出了非常具有挑战性的低参与学习理论(low-involvement learning theory)。

个人参与度定义为:“观众每分钟内,在其个人经验与信息刺激之间进行有意识的联系或者关涉自身的次数”。Krugman认为,观众在低参与度的情况下,同样会被电视广告的信息影响,但是其过程却与DAGMAR等经典理论不同,不必严格地经过认知、理解、态度这一过程。电视反复播放,观众低参与,放松了对说服的抵抗,“过度学习”导致短期记忆向长期记忆转化,由此造成对某一品牌的认知发生结构性变化,但这一变化并不是我们能够意识到的“态度变化”,因为我们本身并未深刻理解商品;当看到商品时会觉得亲切和熟悉,产生购买行为;在行动之后,我们才会参与式地去真正理解商品,多次行为才会导致态度的改变。

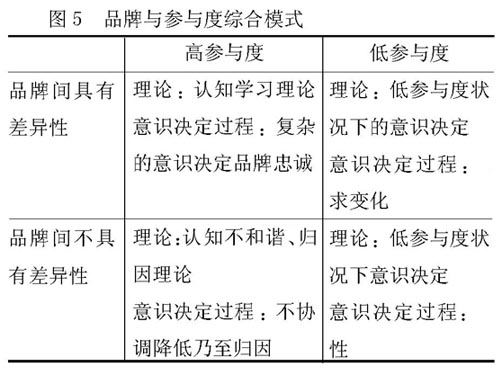

Henry Assael将品牌的参与度与品牌的差异性结合起来考虑,形成了品牌与参与度综合模式,其中有四种不同的购买行为模式,每一种模式中消费者决策的心理解释有所不同。这样就能更准确地描述不同消费者的行为,较之单一的认知学习模式有了较大的改进,而且此模式的另一个不同之处在于,它是非连续的,而其他模式多具有一定的连续性,涉及心理、信息或者决策的走向。

二、广告效果的新模式

心理模式的最大缺陷在于其认为受众心理只是依次沿着指定路线直线变化,而实际上人们的心理变化不仅是直线的逐渐推移,而且是螺旋迂回的推移模式,在该过程中存在跳跃的现象,针对于此有了基于信息传播与信息处理的ELM模型。消费者决策模式认为形成态度是消费者行为产生的必要条件,而实际情况是消费者在购买某些商品之前尚未形成明确的态度,购买一次或是多次购买后才可能形成一定的态度,同时该模式仅用动机来解释态度→行为的转变过程也是不完整的,而学习模式对于认知、态度、行为三者本身及其相互关系的解释也是不完整的。

总之以上各种模式更多强调的是某一个方面,而较少综合其他的模式,而本文试图综合这些模式的长处,建立一个比较完整的广告效果新模式,并着重对态度与行为的关系进行分析,同时强调对已购买商品消费者的反馈和强化。

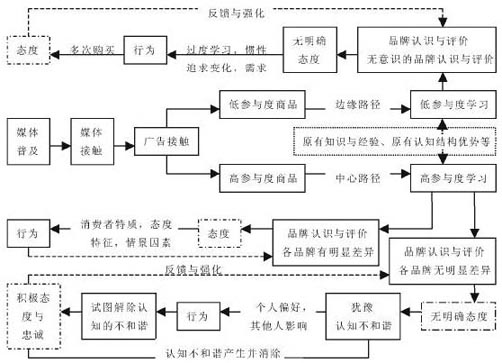

广告效果新模式分为6个部分:媒体评价、广告商品、学习认识路径、品牌认识评价和态度、态度与行为的关系、反馈和强化,如图6所示。

(一)媒体评价

主要依据ARF提出的媒介评价模式:从媒体普及、媒体接触、广告接触三个步骤来评价广告的接触情况。

媒体普及主要涉及一个媒体的成熟程度。除此之外,不同媒体根据其普及度、关注度等可以确定其媒体的价值,这些数据可以通过政府或调查机构公布的数据获得。

媒体接触调查广告载体的接触程度。对于电波媒体来说,主要是视听率调查;对于报纸或杂志等印刷媒介而言,则是经过公证的发行量,还须乘以传阅率;对于户外媒体或一些新媒体,则通过专门的定期调查来取得数据。

接触广告登载的媒体,未必意味着有机会接触某一广告,因而广告的接触人数肯定会少于媒体的接触人数,广告接触人数可以通过调查获得,也可以通过媒体接触与一定的经验公式推导得出。比如对于印刷媒体,广告接触=发行量×传阅率×注目率;电波媒体则可以通过广告播出时间的视听率来获得。如果只需要大致的广告接触率,则可直接用媒体接触率代替。所不同的是,ARF强调的广告接触是指接触到广告的总人数与接触到广告次数的合计,即广告的接触还须考虑广告的重复接触次数。

(二)广告商品

Assael教授将广告商品分为高参与度与低参与度商品两大类,前者一般是价格较高且对于消费者来说决策会产生较大认知不和谐的贵重商品,如汽车、住宅、家具、珠宝等;而后者一般是价格相对较低的产品,包括食品、家庭用品等。对于前者来说,品牌的认知与理解非常重要,于后者而言,重要的是通过品牌低参与性学习,潜移默化地将品牌置入消费者无意识的品牌阶层中。

(三)学习认识路径

在这一阶段,消费者根据不同的商品性质和已经获得的信息,展开两种不同的信息处理策略。

一种是针对高参与度商品的高参与度学习方式,消费者主动学习或寻找所需要信息,这时他们会采用比较理性的态度,分析比较各种信源的可信性、论据的逻辑性。此时受众关注点集中在与广告产品或品牌直接相关的信息上,如口味、新产品测试、功效、成分等,即受众能够较理性地接受广告说服,同时根据ELM模型,我们可认为受众对广告信息的处理是沿着中心路径进行的。

另一种则是低参与度商品的低参与度学习方式,消费者对于价格较低并且无特殊需要的商品一般不会主动去寻找相关信息,只会被动地接触广告信息,很难正确理解广告信息,对广告商品的判断是基于一些边缘的提示,比如说信源的吸引力和可行性、论据的形式和数量多少等,从而可以说受众是沿着边缘路径处理广告信息的。

与此同时,除了广告影响外,消费者还会在自己原有认知结构的指引下,如根据新闻报道、周围人的评价、自己已有的知识和使用经验等与广告信息对照,得出结论。

(四)品牌认识评价和态度

通过学习认识过程,受众将会对广告商品品牌产生认识并评价,进一步可能会形成一定的品牌态度。

对于高参与度的商品,受众通过中心路径进行高参与度学习后会产生两种结果,即认为该类商品品牌之间无明显差异或有明显差异。进而在前一种状况下,受众不会形成明确的态度,即我们可假设受众若要购买商品,会认为这几种品牌相差不大,即消费者购买该商品后也可能会产生认知上的“不和谐”,并试图消除,若“不和谐”能圆满解决则可形成积极的品牌态度与忠诚;而对于后一种状况,受众将会有明确的态度,即表现出对该品牌的喜欢或厌恶。

对于低参与度的商品,受众通过边缘路径进行低参与度学习后不会形成该品牌的明确认识与评价,就算有也只是无意识状态下的,本身尚未认知,也就无所谓明确态度。受非参与性学习的影响,受众本身并没有深刻理解商品,只是由于偶然因素接触广告,然后看到商品时觉得亲切和熟悉,产生购买行为,行动之后或是多次购买后,才会参与式地去真正感知与理解品牌,从而可能会形成一定的态度,当然也可能认为商品太无关紧要而仍对该品牌无动于衷。

(五)态度与行为的关系

这部分内容是整个模式的重点。根据经典的三元态度模型:认知→情景→行为反应,此处的行为是指试用或再次购买该品牌商品,各品牌有明显差异的高参与度商品的认知与购买即是如此,不过此处的情景是指消费者自身特质、态度特征和情景因素。消费者特质主要指自我觉察和自我监控水平,自我觉察是指一个人的注意力指向自己而非别人或环境的程度,具有高自我觉察水平的人表现出更高的态度与行为相关性。自我监控是指个人按照环境的要求,而不是按他们内在自我强加的需求进行行动的程度,高自我监控的人更注重行为与特定情景下社会准则的一致性,因而他们的行为在跨情景条件下表现出了更大的可变性。总之,高自我觉察、低自我监控人的行为更容易受态度的影响,或者说态度与行为之间表现出更高的关联度,这两个指标或许能从一个方面来解释行为与态度的强弱程度关系。态度特征也主要包括两个方面:直接经验和品牌忠诚,由直接经验形成的态度与行为的关系更加密切;若是品牌忠诚者,则会导致态度与行为间相关性很大或很小。这里情景因素主要是指他人的期望对个人行为可能产生的影响。举例来说,某些未成年人对香烟可能会持积极的态度,认为吸烟可以减少烦恼而且在朋友中间很有面子等,然而父母的禁止行为会对其购买香烟的行为产生影响,当未成年人相信父母期望他不要作出此行为的程度越高和他遵从父母意见的压力越大,对其行为产生的影响就会越大;又如,目前许多广告主对于自己的品牌走明星代言路线乐此不疲,从这个角度也可以作出解释:由于明星是年轻一代广告目标受众所认为的重要人物,用其代言号召力是可想而知的。

但有些购买行为的发生并非严格按照三元态度模型进行,各品牌间无明显差异的高参与度商品以及低参与度商品的购买行为可以证明该模型的不适用性,而实际是一个从行为→态度的过程。

对于消费者认识的各品牌无明显差异的高参与度商品,购买行为并不是基于消费者对商品的积极态度,而是处于犹豫不定情况下在个人偏好、周围人的影响等共同作用下发生的。因此购买后,会不由自主拿已购商品与竞争品牌对比,认知不和谐并未消除,只有当认知不和谐被消除后,才可能形成比较积极的品牌态度与忠诚。

对于低参与度的商品,受众通过边缘路径进行低参与度学习后,不会形成关于该品牌的认知和评价,就算有也是无意识状态下的,因而也就无所谓态度。广告反复播放,观众低参与,“过度学习”导致短期记忆向长期记忆转化,当受众真正有购买需求或是看到该品牌产品时,大脑就会从记忆系统中提取出相关信息,使其对商品产生亲切和熟悉感,从而引发购买行为。若是初次购买,则主要是基于储存信息的提示,同时也有追求变化的心理在作用;而若是再次购买该品牌商品,则行为的发生主要由于惯性的作用,同时存储信息的提示可能强化了消费者的选择,或至少可以说没起“损害”作用。多次购买产品后,开始有了经验性认识并可能形成明确的态度。

影响消费者购买行为的因素是广告效果能否实现的关键,因而需要认真研究分析。我们可在广告刊播前寻找一小部分目标消费者,让其提前观看广告,然后询问他们对于自己真正购买商品时可能产生影响的因素,并加以分类整理,从而可及时在广告刊播前对广告内容或媒体等进行相应调整,同时也可对广告投播后的一些后续补充工作进行改进,总之需要增加影响购买行为发生的积极因素,消除不利因素。

(六)反馈和强化

一般来说,较理性的消费者往往会经历试用、评估最后再大量持续购买,或是向他人推荐。因而,就广告效果而言更重要的是购买行动之后的反馈与强化。

对于高参与度的商品而言,如前所述消费者购买前比较犹豫,较容易产生认知上的不和谐;产品购买后不和谐并未消除,反而可能加深,因为他会不由自主地拿已购品牌与竞争品牌再对比;为了证明自己选择的正确,他会主动寻找包括广告在内的一切商品相关信息来支持自己的购买行为。美国的一项研究发现,消费者在购买福特车后,在加油站看汽车广告时,大部分只看福特车的广告。因此高参与度商品购买后,广告主如果能通过广告或其他方式与渠道进一步增加消费者对所购商品的理解,增强其购买后的信心,则会进一步提高品牌忠诚。

对于低参与度的商品而言,反馈与强化更为重要。因为对这部分消费者而言,购买行为发生之前,对该商品品牌并未形成认识和态度,有也是无意识状态下的,已购买过商品的大多数消费者也是如此。多次购买产品后,开始有了经验性的认识并逐渐形成明确的态度。如果后续的广告能够强化他们的态度,则将来会比较容易形成习惯性购买。总之,这类商品广告需要高频次的曝光率,让消费者过度学习,首先促成其购买行为,然后不断强化形成惯性。

三、结论

通过对所提出的广告效果新模式六个部分的分析,我们可以得出比较重要的两点:首先,广告主需要知晓消费者对广告商品的品牌认识与评价,无论开始对品牌有无明确的态度,广告主都应了解影响购买的积极和不利因素,并增强积极因素消除不利因素,这些因素可参照以上对态度与行为关系的分析;针对这些因素,需要无论是对广告内容本身、媒体策略还是广告刊播后的后续补充工作均采取相应措施进行改进或强化。其次,我们强调对已购买商品消费者的反馈和强化,随时了解广告播放后的销售效果和购买者的心理效果,及时调整广告内容与媒体策略,并安排一些其他的后续活动予以强化,可参照在反馈与强化部分的分析。总之,最终目标是要使消费者形成对于广告商品品牌的积极态度与看法,达到提高品牌忠诚度的目的。

|